【日刊工業新聞連載:第三回】地震・火山「被害想定」を把握

- 気候変動・気候危機

- 防災

- テクノロジー

- BCP・危機管理

- ビッグデータ

- レジリエンス

- サプライチェーン

- 自然災害

2025年4月より、Specteeは日刊工業新聞で「レジリエンス経営の未来」と題した全24回の連載を開始しました。「災害に強い企業を目指したい」「テクノロジーを活用した危機管理に関心がある」など、レジリエンス経営にご関心のある方は、ぜひ本レポートをご覧ください。連載で掲載された記事を順次転載してまいります。

調達・取引先や顧客考慮し対策

南海トラフ巨大地震や富士山の大規模噴火による被害は広域かつ甚大になる。政府の中央防災会議における被害想定を踏まえ、地震と火山による影響を再認識し、レジリエンス(復元力)の深化を図る必要がある。

「南海トラフ」リスク上昇

レジリエンスと経営の未来をメーンテーマに、経営に役立つレジリエンスの理解と活用などについて解説する連載の第3回である。第1回「企業経営の『レジリエンス』とは」、第2回「海外事例とともに考察するレジリエンス経営」に続いて、今回は地震と火山の観点からレジリエンスを考察する。

東京都防災会議であいさつする小池百合子知事(手前中央)

これまでの連載で言及した通り、気候変動や地政学リスクの高まり、感染症のパンデミック(世界的大流行)の脅威、技術革新の加速などといった多様なリスクが企業を取り巻く現代においても、経営に与える影響の大きさおよび発生頻度・発生可能性を鑑みた際、地震を考慮しておくことが必須と考える。日本は世界でも有数の地震多発地帯に位置し、世界で発生している地震のおよそ1割は日本とその周辺で発生していると言われる。また、地震発生時における影響は人、建物・設備、ライフラインなど広い範囲に及ぶことから、地震を想定した危機対応はレジリエンスの基本と言える。既に対応を規定化している企業においても、地震や台風などの風水害を想定される危機事象として考慮しているところは多い。

地震については、プレートや断層などの地震のタイプを踏まえた発生のメカニズム、マグニチュードと震度や揺れの大きさ、気象庁が発表する緊急地震速報や各種の地震情報、津波など、さまざまなテーマや解説が考えられるが、経営や企業活動により参考になると考えられること、また、政府の中央防災会議の作業部会が3月末に南海トラフ巨大地震の被害想定を新たに公表したことなどから、ここでは本被害想定を概観して、地震発生時におけるイメージとその対応につなげられたらと考える。

また、同時期に富士山で大規模噴火が発生した場合の首都圏における広域降灰対策について公表されたことから、併せて噴火(降灰)について取り上げる。南海トラフ巨大地震や富士山の大規模噴火を危機事象として既に想定している機関・企業において、また、地震・火山による影響として、ほかにも活用し得ることから、直接的な影響があるエリアにない場合も、再考の機会になれば幸いである。

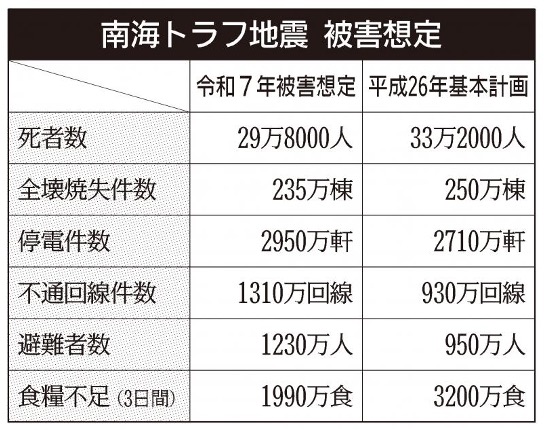

南海トラフ地震の発生可能性に関して言えば、政府の調査委員会の長期評価では1月にマグニチュード8―9程度の地震が今後30年以内に発生する確率をこれまでの「70―80%」から「80%程度」へ引き上げた。また、過去の南海トラフ沿いの大規模地震が発生した間隔などを踏まえて発生が切迫していると言われる。南海トラフ巨大地震の被害想定については、防災に関する重要事項の審議などを行う政府の中央防災会議内において、2013年5月に「南海トラフ巨大地震対策について(最終報告)」として取りまとめられており、これに基づいて国は14年3月に「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(以下、「基本計画」)を策定し、防災対策を実施してきた。今回3月末に公表された被害想定は基本計画の策定から10年経過し、防災対策の進捗(しんちょく)状況、最新の知見などを踏まえて見直されたものである。

この被害想定では、市区町村ごとの震度や津波の高さ、津波到達時間、また、想定される被害が異なる3種類の季節・時刻のシーン(「冬・深夜」「夏・昼」「冬・夕」)を設定した上で、東海地方、近畿地方、四国地方、九州地方がそれぞれ大きく被災するケースに分けている。建物被害や人的被害に加えて、上・下水道、電力、電話やインターネット等の情報通信、ガスなどといったライフラインへの被害や、道路、鉄道、港湾といった交通施設への被害の大きさなどを算出している。特にライフラインへの被害については、被災直後、1日後、1週間後などといったように時間の経過に合わせた都道府県別の被害想定が含まれている。南海トラフ巨大地震が発生した際にどの程度の震度が発生し、どのような資産にどのくらいの規模、期間の影響が想定されるかをあらためて認識し、それを踏まえて、事前の対策、発災後の対応を検討し、レジリエンスを高めるかの参考になり得る。

今回の見直しに伴い震度分布や津波浸水範囲が改められている。静岡県から宮崎県までの主に沿岸域の一部で震度7が想定され、震度7の市町村数は143市町村から149市町村へ6増加し、福島県から沖縄県の広い範囲で津波による浸水が発生するとともに、深さ30センチメートル以上の浸水地域は前回から3割増加している。

死者数は基本計画で「想定される死者数を約33万2000人から今後10年間でおおむね8割減少させること」を目標としていたものの、なお30万人近くになる。

電力については、無電柱化などの対策による効果を踏まえつつも、震度分布や津波浸水域の変化、想定手法の変更などにより9%程度増加している。

情報通信については震度分布や津波浸水域の変化により40%程度増加し、携帯回線を含めて復旧予測日数は最大4週間と想定されている。

南海トラフ巨大地震の被害は広域かつ中京都市圏や京阪神都市圏が含まれることから経済損失の大きさが注目されるが、個々の事業活動においては関係各所における被害想定を踏まえた対策に取り組むことが求められる。 自社への直接的な被害を免れた場合でも調達先、取引先、顧客などステークホルダー(利害関係者)への影響を含めて考慮する必要がある。

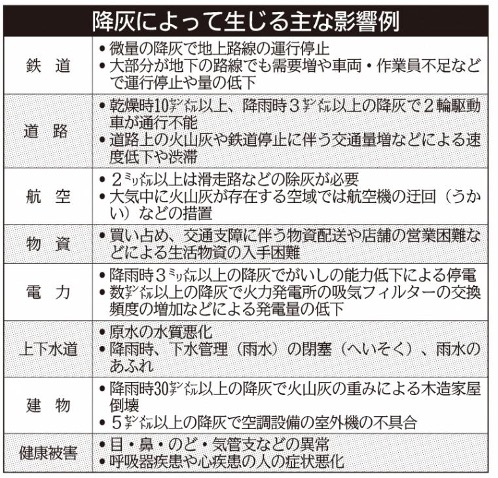

大規模噴火で降灰影響甚大

日本の風光明媚な国土を作り出した火山によるリスクはいろいろな地域で起こり得る。日本には111の活火山があり、そのうち50の活火山については、気象庁が24時間体制で観測・監視を行っている。火山活動には溶岩や火山ガスの噴出に加えて、火山性地震や津波、空振などさまざまな現象があるが、富士山の大規模噴火を想定した「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」が3月に公表された。降灰は広い範囲において国民生活や社会経済活動に大きな影響を及ぼす可能性があること から、ここでは降灰の影響について取り上げる。

降灰の影響の想定として富士山以外の火山にも当てはまる。桜島がある鹿児島などを除く地域においては、降灰の影響があまり認識されていないかもしれないが、数ミリメートルの降灰であってもライフラインに影響を及ぼす可能性があり、火口から離れた地域であっても広域で道路通行不可、交通機関の運航停止による物資供給の途絶が考えられる。

降灰の影響を踏まえて、有事における事業活動を考慮するとともに、気象庁が導入を検討している富士山などの大規模噴火を想定した降灰予報など、発災時においては迅速、的確な情報収集と対応が必要となる。

今回は地震と火山の被害想定を取り上げたが、読者の機関や会社が実際に災害に巻き込まれた場合、ステークホルダーが巻き込まれた場合をイメージした対応の推進、強化への一助となれば幸甚である。次回以降の連載では地震と火山以外のリスクをテーマとして取り上げ、今後、危機管理の事例やサプライチェーン(供給網)の視点からレジリエンスを考察していく予定である。

(Spectee ビジネス本部 コンサルティングチームリーダー 岩田 祐治)

紙面掲載日 May 21, 2025

信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!

スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。

また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/

- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)