【日刊工業新聞連載:第四回】激甚化・頻発化する自然災害

2025年4月より、Specteeは日刊工業新聞で「レジリエンス経営の未来」と題した全24回の連載を開始しました。「災害に強い企業を目指したい」「テクノロジーを活用した危機管理に関心がある」など、レジリエンス経営にご関心のある方は、ぜひ本レポートをご覧ください。連載で掲載された記事を順次転載してまいります。

「必ず起こる」BCPに反映

地球温暖化の進行は私たちの日常や経済活動に深刻な影を落とし始めている。気候変動は未来の脅威ではなく、既に私たちの日常を脅かす「現在の危機」だ。本稿では、気候変動に伴い激甚化・頻発化する自然災害の現状を概観し、企業におけるレジリエンス(復元力)の喫緊の必要性を探る。

豪雨・洪水 世界が直面

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書は、人間活動が地球温暖化を引き起こしてきたことに「疑う余地がない」と断言した。これを受け、脱炭素化に向けた国際的取り組みが進められているものの、世界の平均気温上昇は深刻だ。2024年には産業革命前からの気温上昇が、パリ協定の努力目標である1・5度Cを上回る状況も観測された。この1・5度Cは、不可逆的な自然破壊をかろうじて免れることができる限界線とも言われる。

地球温暖化は、特に大雨の頻度と強度を増大させる。IPCCによれば、気温が1・5度C上昇すると「10年に一度の大雨」の頻度は約1・5倍、強度は約10・5%増加し、2度C上昇では頻度1・7倍、強度14・0%増となる。気象庁の観測では、「1時間降水量50ミリメートル以上の短時間強雨」の平均年間発生回数は、最近10年間(2015―24年)で統計期間の最初の10年間(1976―85年)の約1・5倍に増加している。特に、1時間降水量80ミリメートル以上のような、より強い雨ほど発生頻度の増加率が高い。

こうした変化は、既に甚大な被害として現れている。近年の日本では、令和元年東日本台風(2019年)や令和2年7月豪雨(20年)など、記録的な豪雨による災害が頻発している。例えば20年7月豪雨では、熊本県を中心に広範囲で河川の氾濫や土砂災害が発生し、住家被害約1万6000棟という深刻な被害が発生した。海外でも大規模な洪水被害が発生している。22年6月中旬からパキスタンを襲ったモンスーンによる豪雨は、過去30年の平均の3倍もの異常な降水量をもたらした。この豪雨により総人口の約15%となる推定3300万人が被災、国土の約3分の1が水没したと報告されている。

これらの事実は、地球温暖化が、これまでの経験則だけでは対応し切れない新たな災害のフェーズをもたらしつつあることを示唆している。 巨大地震や富士山の大規模噴火を危機事象として既に想定している機関・企業において、また、地震・火山による影響として、ほかにも活用し得ることから、直接的な影響があるエリアにない場合も、再考の機会になれば幸いである。

生産停止、長期に影響

タイ洪水のときは工場の付近まで水が押し寄せた

気候変動を背景とした豪雨災害の頻発・激甚化は、グローバル展開する日本企業にとって無視できない経営リスクとなっている。

11年7月下旬から数カ月に及んだタイの大洪水は、チャオプラヤ川流域を広範囲に浸水させ、バンコク近郊アユタヤ県のロジャナ工業団地では、多数の日本企業の主要製造拠点が深刻な被害に見舞われた。この事態は、海外生産拠点の集中リスクとサプライチェーン(供給網)の脆弱(ぜいじゃく)性を浮き彫りにし、多くの日本企業にリスク管理の再考を促す契機となった。

デジタルカメラ大手のニコンも、同工業団地に主力生産拠点であるニコンタイランド(NTC)を有していた。11年10月6日、NTCは全社屋1階が浸水し、操業停止を余儀なくされた。懸命な復旧作業の結果、約半年後の12年3月末には協力工場を含めた通常生産レベルへの回復を果たしたものの、当時、同社の一眼レフカメラの約9割、交換レンズの約6割を生産していた最重要拠点の機能停止は生産供給に深刻な影響を及ぼした。11年11月4日の発表では、12年3月期連結業績へのマイナスの影響として、売上高で650億円、営業利益で250億円を見込むとされた。

NTCの操業停止は年末商戦期に直撃し、新製品の発売延期という事態を招くなど、販売機会の損失は甚大だった。この経験は、事業停止による損害が直接的な財務損失のみならず、市場シェアの低下、ブランドイメージの毀損(きそん)、そして生産能力再構築にかかる巨額のコストを含むことを、あらためて企業に認識させた。 災害時に企業が被る損害は、建物や製品の物理的な損傷である直接損害と、操業停止や販売機会の逸失といった間接損害に大別される。後者は定量化が難しいものの、長期的な企業経営を左右する。企業はこれらのリスクを十分に認識し、実効性のある事前対策を講じることが不可欠だ。

増える教訓、進まぬ対策 主体的にリスク評価

既に述べた通り、地球温暖化による災害激甚化は明確に顕在化し、日本企業は過去既に深刻な損害を経験している。このような状況下であるにもかかわらず、残念ながら、企業の防災意識と対策は十分とは言えない。

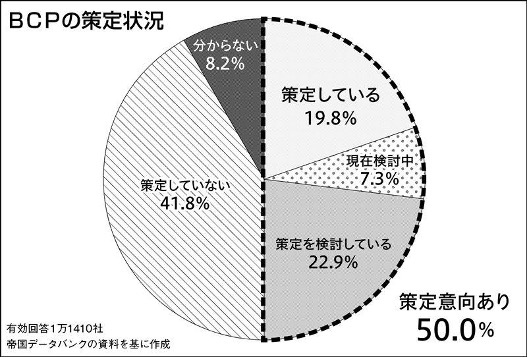

帝国データバンクが全国2万7104社を対象に実施した24年の調査(「事業継続計画〈BCP〉に対する企業の意識調査〈24年〉」)によれば、BCP策定意向を持つ企業は50・0%と4年ぶりに5割に達したものの、実際に策定済みの企業は19・8%にとどまる。

大企業と中小企業のBCP策定率の推移を見ると、BCP策定率に顕著な差が見られる。16年から24年にかけて、大企業の策定率は10・1ポイント増の37・1%に達した一方、中小企業の伸びは鈍く16・5%にとどまっている。

BCPを策定していない理由としては、「策定に必要なスキル・ノウハウがない」(41・6%)、「策定する人員を確保できない」(34・3%)に次ぎ、「策定する時間を確保できない」(28・4%)などが挙げられている。

企業が想定するリスクのトップは「自然災害」(71・1%)であり 、気候変動による脅威は認識されつつある。しかし、この現状は、気候変動による直接的・間接的な被害が予測されるにもかかわらず、多くの企業にとってそのリスクが依然として「対岸の火事」と捉えられ、レジリエンス強化への投資が遅れている可能性を示唆している。

第1回で述べたように、レジリエンス経営とは、危機や変化に対し柔軟かつ迅速に対応し、被害を最小限に抑え、回復力と持続性をもって成長を目指す経営スタイルである。気候変動が自然災害の脅威を増大させる今、企業が競争を勝ち抜くには、「災害は必ず起こる」という前提に立ち、事業特性や立地に応じた主体的なリスク評価と対策策定が不可欠だ。

(Spectee 先進防災技術開発室長 加藤 奈々)

紙面掲載日 June 11, 2025

信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!

スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。

また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/

- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)