【日刊工業新聞連載:第五回】次のパンデミックに備える

2025年4月より、Specteeは日刊工業新聞で「レジリエンス経営の未来」と題した全24回の連載を開始しました。「災害に強い企業を目指したい」「テクノロジーを活用した危機管理に関心がある」など、レジリエンス経営にご関心のある方は、ぜひ本レポートをご覧ください。連載で掲載された記事を順次転載してまいります。

フェーズ対応 平時に細分化

新型コロナウイルス感染症(COVID―19)で露呈した社会や組織の課題を振り返る。パンデミック(世界的大流行)に対する対応の特徴を概観し、レジリエンス(復元力)の深化を図る。

人流抑制で経済活動停滞

レジリエンスと経営の未来をメーンテーマに、経営に役立つレジリエンスの理解と活用などについて解説する連載の第5回である。第3回の「地震と火山」、第4回の「気候変動」に続いて、今回はパンデミックの観点からレジリエンスを考察する。

COVID―19は2020年1月に国内で感染者が初めて確認され、23年5月に季節性インフルエンザと同じ5類感染症に位置付けられた。その間、マスクや消毒液、医療物資などの入手困難、緊急事態宣言の発出、外出自粛要請や三つの密(密集・密接・密閉)の回避要請、変異株の出現など、社会経済活動に大きな影響を及ぼした。

本連載において我々を取り巻く様々なリスクを紹介しているが、パンデミックは地震や台風といった自然災害などのハザードと比べて異質と言える。COVID―19に対し、それぞれの機関や会社で実際に対応された読者は特に認識されているだろう。自然災害においては、瞬間的な、また多くの場合は短期的なインパクトが非常に大きい一方、パンデミックへの対応が難しいのは、その感染拡大フェーズで地域や期間がどこまで広がるのか、そしてその感染症がどれほど危険なのかが分からない点や、インパクトが繰り返して発生する可能性がある点であり、フェーズを分けて対処レベルを変えていく必要があることだ。

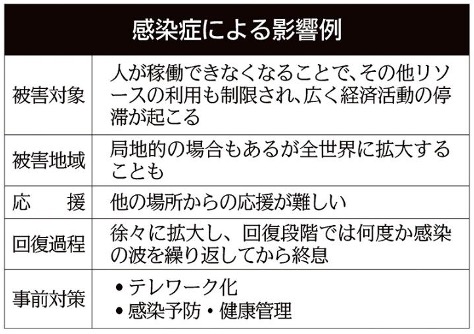

先行きを予見することは困難で、対応は長期間に及ぶ。加えて、自然災害と比較して、感染症による影響には図表のような特徴がある。自然災害は人や建物・設備・インフラなど様々なリソースが直接的に影響を受けるのに対して、感染症は人への影響が大きく、それが派生して、設備の稼働やサプライチェーン(供給網)の混乱、電気・通信・交通などの社会インフラへの影響が発生し得る。

予見困難、コロナ禍で課題噴出

COVID―19の対応において社会的に明らかになったことは、医療、公衆衛生、経済などの分野における縦割り行政の弊害や、現行の医療提供体制では対応に限界があるということだろう。それぞれの機関や会社といった組織においては、初動対応の遅延、情報連携の不備、デジタル化の遅れなどが問題点として浮かびあがった。特に対応の初期段階においては、未曽有の事態への対応であることから、組織において対応を主導するべき部署が不明確であったり、それらしい理由を付して他の部署に任せようとする体質が露呈した組織などがあったのではないか。

また、指揮する部署が決まった後も、対応すべき内容や各部署の役割分担が具体的に明示されていないことなどを理由に、対応体制に協力的な姿勢が示されなかったり、混乱や不満が生じたこともあるだろう。パンデミックへの対応における課題の顕在化と言える。政府は09年に、鳥インフルエンザ(H5N1)の世界的な流行や人への感染の発生により、新型インフルエンザの出現が強く懸念されたことから、新型インフルエンザ対策ガイドラインを策定した。

この時に同ガイドラインを踏まえるなどして、関係規定を策定した企業は少なくないと思われるが、今回の新型コロナウイルス感染症パンデミックに伴い、規定化された内容がどの程度有効に機能したかを確認できたのではないだろうか

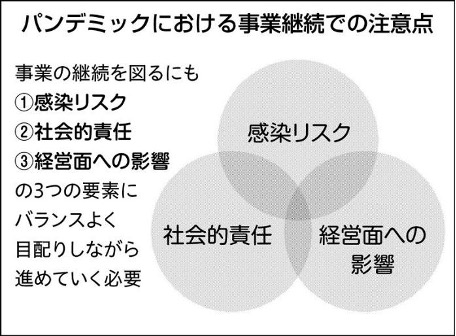

パンデミックにおける事業継続においては、①感染リスク②社会的責任③経営面の影響―にも配慮する必要がある。

①感染リスクについては、従業員に加えて、従業員の家族、顧客、取引先を含めて感染リスクを低減する対策が必要である。テレワークやシフト出勤制の導入、職場での三つの密の回避といった感染防止策、感染者が発生した場合の対応などがある。

②社会的責任については、国や自治体から営業や外出の自粛要請などが発出された場合、社会を構成する一員として順守する必要がある。また、医療やインフラに関連する事業を行っている企業は、社会から要請されている役割を果たす視点が必要になる。

③経営面への影響については、需要と供給のバランスが大きく乱れることや、サプライチェーンの混乱によって、生産活動や人的リソースの手配などをハンドリングする難易度が非常に高くなる。場合によっては、事業構造を大きく転換することで生き残りを図ることも選択肢になる。

ただし、パンデミックへの対応により再認識されたそれぞれの機関や会社の危機管理対応の根本的な部分は、迅速かつ適切な情報収集・集約とそれに基づく意思決定、対応部署の明確化や指揮命令系統の確立など、他のリスクへの対応と共通する部分も多い。なお、弊社Specteeでは事業継続計画(BCP)に役立つ資料をホームページに掲載しているのでご参照いただければと思う。

最適生産の弱点露呈

企業においては、新型コロナウイルス感染症の災禍が、それ以前のサプライチェーンを再考する機会にもなったと言われる。従来は多くの企業がコスト効率と専門化を優先し、サプライチェーンを構築していた。つまり、製造コストが安価な国や地域に生産拠点を集中させることや、調達先を特定の企業に絞り込むことを積極的に進めていたのである。また、ジャストインタイム(JIT)と言われる「必要なものを、必要な時に、必要なだけつくる」、言わばムダを排除する思想で、在庫を減らしてモノを停滞させないことは経済効率性、合理性を考えれば当然と言える。

ワクチンがCOVID対策の切り札であることは今も変わっていない

しかし、パンデミックはこうした最適化された効率性が、予期せぬ事態に対してどれほど脆弱(ぜいじゃく)であるかを示した。自動車産業の部品供給に影響を与えたことや、世界中でマスクや医療物資の争奪戦が生じたことは読者も認識されている通りである。当時、弊社のサービスでは、中国における港の閉鎖の情報をいち早く提供したが、一つの地域での生産停止や物流の混乱は国境を越えて連鎖し、供給が滞る事態が発生したのである。

こうした事態が発生して経済活動に大きな影響が出た要因の一つは、多くの企業が自社の直接の取引先(1次サプライヤー)については把握していても、その先の原材料や部品に関する供給元や製造元(2次、3次サプライヤーなど)や物流の状況を把握できていなかったことにあると考えられる。そのため、パンデミックによる2次サプライヤー以降の操業停止や物流の途絶などといった問題の発生を遅れて知り、情報収集や代替策を取ることを含めた意思決定に時間を要してしまったのだ。

供給網見える化必須

今後のパンデミックにおいても同様の問題が再び発生すると想定される。この課題を克服するには、平時における供給網の見える化が必要になるであろう。商社を通じて取引している場合など詳細な調達経路に関する情報の取得が困難なことも想定されるが、迅速な対応体制の確認や連携を強化しておくことが欠かせない。有事においては見える化した供給網を基に、迅速に情報を収集し、影響を受ける可能性があるサプライヤーを特定し、情報を収集できる体制、また、対応策の検討と意思決定が迅速にできる体制を確立しておくことが不可欠である。

今後も新たな感染症が世界中のどこかで発生し、読者の機関や会社に影響するパンデミックとなり得る。それまでに我々はレジリエンスを身につけ、社会として、組織として、より上手に対応できる準備をしておく必要があるだろう。次回以降の連載では地政学リスクなどのテーマを取り上げる予定である。

(Spectee ビジネス本部 コンサルティングチームリーダー 岩田 祐治)

紙面掲載日 July 2, 2025

信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!

スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。

また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/

- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)