【日刊工業新聞連載:第二回】海外事例から考察する“7つの柱”

- 気候変動・気候危機

- 防災

- テクノロジー

- BCP・危機管理

- ビッグデータ

- レジリエンス

- サプライチェーン

- 自然災害

2025年4月より、Specteeは日刊工業新聞で「レジリエンス経営の未来」と題した全24回の連載を開始しました。「災害に強い企業を目指したい」「テクノロジーを活用した危機管理に関心がある」など、レジリエンス経営にご関心のある方は、ぜひ本レポートをご覧ください。連載で掲載された記事を順次転載してまいります。

現代の企業経営において、地政学的リスク、自然災害、パンデミック、サイバー攻撃など、予測困難な危機が多発する中で、「レジリエンス経営」の重要性がますます高まっている。第1回で触れた通り、レジリエンス経営とは、危機や変化に柔軟かつ迅速に対応し、被害を最小限にとどめつつ、回復力と持続性を持って成長を目指す経営スタイルである。連載第2回では、レジリエンス経営に必要な要素を7つの視点から整理し、海外企業の事例を交えながら考察する。

1. リスクの予見と見える化

まず、レジリエンス経営の出発点は、想定しうるリスクを正確に網羅的に把握することである。企業は、地政学的リスク、気候変動、パンデミック、供給網の寸断など多様な脅威を視野に入れて網羅的に可視化できるよう、リスクマップを作成し、サプライチェーン全体の脅威を把握することが求められる。

スイスの食品大手ネスレは、コーヒーやカカオなどの主要原材料の調達先を可能な限り末端まで把握し、サプライチェーンのリスク分散を図るため、それらの調達先を特定の地域に偏らないよう世界中に広げ、災害や政治的不安定による影響を最小限に抑える努力をしている。また、そうしたことを実現するため、デジタルツールを活用し、調達・物流・販売の情報をリアルタイムで監視できる仕組みを整え、リスクの早期察知を可能にしている。

2.危機への対応力とBCP

いざ危機が発生したときに、業務を継続できる体制を整えておくことも不可欠だ。ビジネス継続計画(BCP)を事前に整え、準備しておくことは、非常時における指揮命令系統、代替施設やITインフラの利用、従業員の安全確保などをスムーズに行うために重要である。

デンマークの海運大手のA.P.モラー・マースクは、新型コロナウイルスのパンデミックに際して、事前に準備していたBCPにもとづき、輸送ルートの再編成を行い、迅速に船舶の配置や港湾利用の柔軟化を実現した。また、即座に顧客との連携を図り、リアルタイムでのリスク情報の共有体制を構築し、安全を確保するとともに、顧客のビジネスへの影響を最小限に抑える安定輸送を実現している。

3. 柔軟性と適応力

変化に適応するための柔軟な組織体制と意思決定の迅速さも、レジリエンス経営には欠かせない要素である。企業は常に市場や環境の変化にさらされている。4月に入り、米トランプ政権が、貿易相手国の関税率や非関税障壁を踏まえて自国の関税を大幅に引き上げる「相互関税」の方針を打ち出し、世界経済へ激震が走った。自然災害のみならず、こうした政治的影響など、グローバル企業は常に注視し、事業モデルやサプライチェーンを素早く柔軟に再構築できる力が求められる。

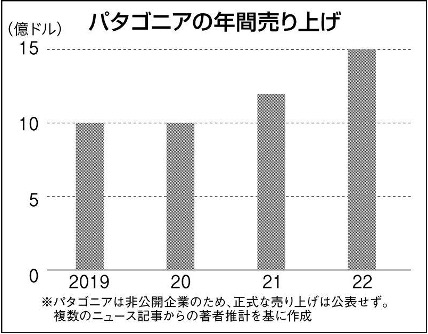

米国のアウトドアブランドのパタゴニアは、新型コロナウイルスの影響でアウトドア需要が急激に減り、一時的に世界中の店舗の閉鎖を余儀なくされた。しかし、その間にオンライン販売などのデジタルコミュニケーションの強化に素早く切り替え、収益構造の見直しを図った。その結果、業績が急回復しただけでなく、顧客とのエンゲージメントの向上にもつながった。同社のこの経営判断の迅速さと柔軟性は、まさにレジリエンス経営の好例だと言える。

4. 人材と組織文化

組織の中で働く人々が高いモチベーションを保ち、変化に前向きに対応できる風土づくりも、レジリエンス経営において重要である。これらを実現するためには、心理的安全性のある職場環境、多様性の受容、自己成長の機会などが求められる。ジョンソン&ジョンソンはかつて大きな危機に直面し、その際にこの企業理念に基づいて迅速な意思決定と危機対応を行った

企業理念「Our Credo」で有名なジョンソン・エンド・ジョンソンは、かつて大きな危機に直面し、その際にこの企業理念に基づいて迅速な意思決定と危機対応を行ったことは「ビジネス史上最も優れた危機対応」として知られている。

1982年、同社の主力鎮痛薬「タイレノール」に青酸が混入され、7人が死亡した。当時、明確なBCPの規定がなかった同社であったが、「日頃から徹底している自分たちの経営理念”Our Credo”をもとに判断しよう」を決断し、全社上げて迅速に対応した。その危機対応が世界から称賛された。

この、同社の経営理念に基づく素早い意思決定は、問題を解決しただけでなく、結果として企業のブランドや信頼性そのものを向上させた。

5. デジタルの活用

テクノロジーの活用は、レジリエンス経営を支える基盤となる。クラウド、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、ビッグデータなどを活用することで、サプライチェーンの可視化やリスクの早期把握が可能となり、危機が発生した際にも業務の継続性が確保される。

レジリエンス経営において、最も重要な1つは、前述のネスレが行っているように、日頃から調達先を見える化し、どこから何を調達し、どんなリスクがあるのかを知っておくことである。また、リスクの発生を迅速に捉え、素早い意思決定することが企業の命運を大きく左右するものとなることを認識しておかなければならない。

そういったことを実現するためには、人手によるアナログな方法では限界がある。また、危機はどこから発生するか分からないので、できるだけ網羅的にアンテナを張っておかなければいけない。

英エネルギー大手のシェルは、石油・ガスという基幹事業に加え、再生可能エネルギーや化学製品など、エネルギー市場の変化に対応した事業ポートフォリオの多角化を進めている。そのサプライチェーンは、複数の国や地域にまたがるため、自然災害や地政学的なリスクによる供給途絶のリスクを常に警戒している。そういったリスクを常時可視化するため、デジタル化・AI化したリスク管理の整備を行っている。多様化する輸送ルートや代替輸送手段の確保、緊急時の備蓄体制の構築に至るまで、デジタルツールを活用した多層的な対策を講じることで、サプライチェーン全体のレジリエンスを高めている。

6. ステークホルダーとの信頼

危機発生時においては、顧客、取引先、地域社会、株主など多様なステークホルダーとの信頼関係が試される。レジリエントな企業は、迅速かつ透明性のある情報発信、双方向のコミュニケーションにより信頼を維持することが重要だ。

前述のネスレは、サプライチェーン全体の透明性を高めることで、消費者との信頼関係を強化している。また、農業生産者と長期的なパートナーシップを結び、持続可能な生産を支援することで、企業の社会的責任を果たしている。

7. サステナビリティ

持続可能性は、レジリエンス経営の根幹を成す概念である。環境保全、社会的包摂、長期的な視点での価値創造を重視することで、企業は危機への耐性を高めつつ、持続的な成長を実現する。

パタゴニアは「地球が唯一の株主」という声明を発表し、環境活動への貢献を経営の最優先事項としている。この姿勢は、企業の信頼性とブランド価値を高め、結果として経営の安定性にも寄与している。

【結論】危機を通じて真の価値が見える

レジリエンス経営において必要なことは、単なる危機対応にとどまらず、危機を通じて企業の強さと価値を高めるための包括的な視点である。本稿であげた7つの視点は、どれも欠かすことができない。これらを組織の文化や戦略に根付かせることこそが、真の意味でのレジリエンス経営と言える。

(村上 建治郎 Spectee代表取締役 CEO)

紙面掲載日 April 30, 2025

信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!

スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。

また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/

- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)