我々は偽情報とどう向き合うべきか SNS分析の現場から考える(上)

- 防災

- BCP・危機管理

- ビッグデータ

- レジリエンス

SNS情報の真偽をどう見極めるべきか、そして、偽情報対策はどうあるべきなのかーーースペクティでSNS分析に携わる筆者は、6月下旬にブラジル・リオデジャネイロで開催された「Global Fact12」という国際会議に出席しました。世界各地で活動するファクトチェック団体の500人ほどが一堂に集まり、3日間にわたって偽情報対策やファクトチェックなどの現状と課題に関する活発な議論が交わされました。今回は、この会議でなされた議論を紹介するとともに、今回から3回にわたり、筆者の業務経験も交えつつ、偽情報とその対策について深く考えていきたいと思います。

SNSの分析では、いわゆる「Geolocation (場所特定)」に加え、情報の真偽判断も重要な位置を占めます。詳細は次回に述べますが、2024年の能登半島地震発災時に業務中であった筆者は、SNS情報の真偽判断に大きく悩む経験をしました。これは筆者にとって偽・誤情報への対応のみならず、顧客への情報配信のあり方や業務として行うSNS分析のあるべき姿までも深く考え直すきっかけとなりました。

ブラジルの偽情報対策の現状

Global Factは毎年世界各国で開催されています。今年のブラジルでの開催にあたって、渡航前の筆者は、同国内のローカルで地味な話題が議論されるのだろうと予想していました。ところが、初日の基調講演を聞くうちに、その予想は大きく覆されました。ブラジルでは2018年、大統領選に出馬したボルソナロ氏陣営がSNSを駆使した選挙キャンペーンを展開して以来、結果として大量の偽情報が拡散し、2014年から続く通貨危機も相まって国内は大混乱に陥りました。さらに2023年には、ボルソナロ氏支持者による議会襲撃事件が発生するなど、国全体に甚大な被害と深刻な影響を及ぼしていたのです。

基調講演を行ったブラジル最高裁のモラエス判事は、2019年に「偽情報担当判事」に就任して以来、ボルソナロ氏やその関係者、SNS上で活動する支持派の動画配信者、さらにはSNSプラットフォームそのものに対しても、厳しい措置を講じてきたことで知られています。昨年は、偽情報を拡散する特定のXアカウントの利用制限をX社に要請し、これに対して、イーロン・マスク氏が「検閲だ」などと反発しましたが、最終的にブラジル最高裁は同国内でのX利用の全面禁止を決定しました。ボルソナロ氏本人に対しても、今年9月には大統領選挙の結果を覆そうとしたとして、禁錮27年3ヶ月の判決が言い渡されています。

こうしたブラジル最高裁の強硬姿勢の背後には、国家と巨大テック企業の対立、あるいは現ルラ政権と前大統領ボルソナロ氏との政治的対立という構図が透けて見えますが、筆者には、米トランプ政権期以降、X社やメタ社などのテック企業が偽情報対策の自主規制を弱めてきた事実も否定できないと感じました。実際、ブラジル最高裁がX利用の禁止を決めた際には、同様にSNS規制の整備を進めるEUが強い関心を示し、現在ではブラジルとEUが国際社会で共同歩調を取っているようにも見えます。

講演の中で、モラエス判事が「SNSプラットフォームによる偽情報の自主規制は失敗だった」と断じた際、同じく基調講演を行った現政権のメシアス司法長官がこれに大きく同意していた姿が筆者にはきわめて印象的でした。

偽情報、ファクトチェックとは何か

ここで、そもそも「ファクトチェック」「偽情報」とは何かという点について、改めてその定義などを説明したいと思います。ファクトチェックについては、スペクティも加盟する「ファクトチェック・イニシアティブ」が、「公開された言説のうち、客観的に検証可能な事実について言及した事項に限定して真実性・正確性を検証し、その結果を発表する営み」と規定しています。ほかにも世界で活動する諸団体の定義をみると「政治的なものである」「一概に定義すること自体が難しい」などがあり、その定義自体には幅があるものと言えます。

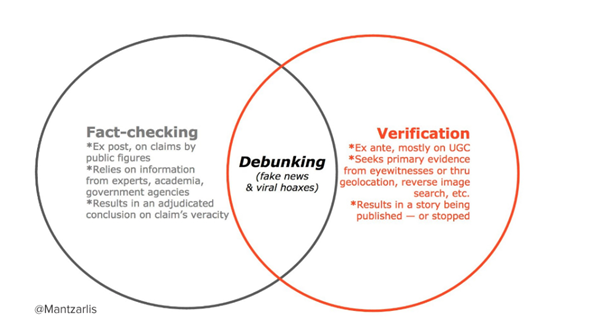

そのため、ここでは便宜的にファクトチェックの定義を論じる際にしばしば引用される下記の図を用いて解説します。この図を作成したのは世界のファクトチェック団体でつくるIFCN (International Fact-Checking Network) の事務局長を務めたAlexios Mantzarlis氏で、ファクトチェック (Fact-cheking)に加え、同種の行為であるVerification、Debunkingという行為の概念を示しました。

Mantzarlis氏は、左の円にあるファクトチェックの領域で行われる行為として、次の3点を挙げています。

・報道後に行われ、公共性の高い人物の言動を対象にする

・専門家や研究者、政府機関からの情報に基づく

・言動の真実性について裁定を示すような結果を示す

一方で、右の円にある「Verification」(検証、確認)の領域では、以下の3点を挙げています。

・報道の事前に行われるもので、主にユーザーが生成したコンテンツを対象にする

・目撃者もしくは、場所特定、逆画像検索の情報をもとにエビデンスを探す

・最終的にはニュースとして配信されるか、もしくは取りやめることもある

両者の共通部分である「Debunking」(直訳すれば「論破もしくは虚偽を明らかにする意味」)という部分は、フェイクニュースや口コミによるデマを対象としています。これは、社会に悪影響を及ぼしかねない情報をファクトチェックに準じる形で真偽を判定する行為とでも捉えることができるでしょうか。

これをもとに考えると、スペクティが行っているOSINT的手法を用いた場所特定などを中心とするSNS分析と、その情報の顧客への情報配信は、ファクトチェックではなく「Verification」に近いと言えるように思えます。

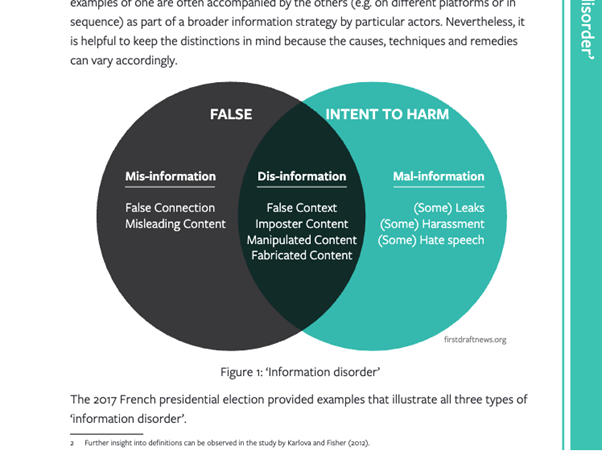

続いて偽情報については、ユネスコが作成した情報の分類を下記の図をもとに解説します。

左側の円のMis-information (誤情報)は、間違いがあるが害を与える意図はない情報。右側のMal-informationは、間違いはないものの害を与える意図がある情報。そして、両者の共通部分にあたるDis-information (偽情報)は、間違いもあり害を与える意図がある情報となります。日本では、偽情報と誤情報はしばしば混同されて使用されることが見受けられますが、このように明確な区分が存在しています。

揺らぐ「偽情報」の定義

偽情報と誤情報の区分に対して、最近は、それぞれを二分法的に分類する従来の枠組みに異論も出始めています。ニュース記事の信頼度評価などを行う米NewsGuardの編集者、McKenzie Sadeghi氏は、今年7月に発表した「Why We’re Moving Beyond “Misinformation” and “Disinformation”」という記事の中で、同サイトでは今後「誤情報」「偽情報」という言葉を使わない方針を明らかにしました。Sadeghi氏によれば、これらの用語はかつて情報の誤りと意図的な虚偽を区別するうえで有効であったものの、現在では、政治的な利用によって意味が曖昧化してしまったと指摘しています。 そして、生成AIコンテンツやディープフェイク、外国政府による影響力行使(FIMI)など、情報空間が複雑かつ巧妙化している現状を踏まえると、「偽情報」という一括りの言葉では不十分だとし、代わりに「証明可能な虚偽の主張」など、より具体的で中立的な表現を使うことが重要だと提案しています。

このように、従来通りの情報分類の方法を必ずしも使用し続けるのではなく、最新の状況を踏まえて常に更新しようとする議論が世界的に行われていることは非常に興味深い動きと言えるでしょう。

(大久保 陽一)

October 1, 2025

信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!

スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。

また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/

- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)