我々は偽情報とどう向き合うべきか SNS分析の現場から考える(中)

- 防災

- BCP・危機管理

- ビッグデータ

- レジリエンス

前回に続き、今回は、ブラジル・リオデジャネイロで開催された「Global Fact 12」での議論に加え、2024年の能登半島地震における筆者自身の業務経験も踏まえながら、SNS上の偽情報対策について考えてみたいと思います。

ブラジル地方選挙でわかった偽情報拡散の実態とは?

「Global Fact 12」では、3日間にわたり40を超える講演やワークショップが行われました。その中で最も筆者の印象に残ったのが、ブラジルのジャーナリストで偽情報研究者、Beatriz Farrugia氏によるワークショップです。 Farrugia氏は、ブラジルの地方選挙期間中にSNS上で拡散された偽情報の分析手法を紹介しました。 前回のレポートでも触れたように、ブラジルはSNS規制の分野で先進的な取り組みを進めています。最高裁がプラットフォームに対して強い措置を講じてきたほか、2024年には地方選挙での生成AI利用を制限し、政治家や候補者の映像を加工した偽動画、いわゆる「ディープフェイク」の使用を禁止しました。ディープフェイクは2016年の米大統領選以降、フェイクニュース拡散の強力な手段として広く注目されてきたものです。 それでも地方選挙中には、候補者を題材にしたディープフェイク動画がSNS上に出回りました。Farrugia氏はこれらを監視・分類し、拡散状況や影響を分析した結果、大規模な拡散は確認されず、投票行動に影響を与えた形跡も見られなかったことが明らかになったといいます。この点は後述しますが、偽情報が大規模には拡散せず、必ずしも有権者に直接的な影響を及ぼすわけではないという指摘は、筆者にとって非常に示唆的な内容でした。

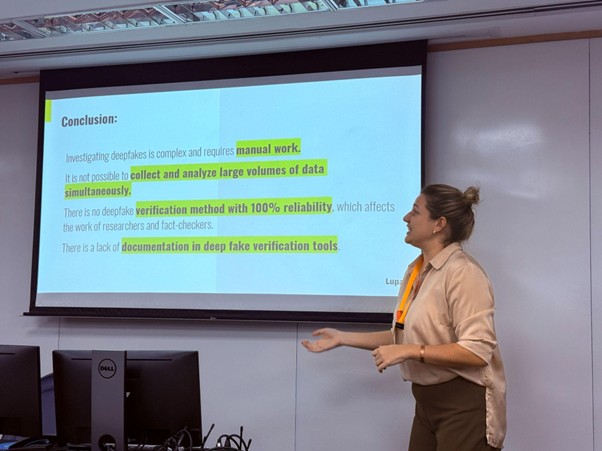

SNS分析における「手作業」とAIの限界

現在スペクティでは、分析を担うアンカーチームと先進防災技術開発室が、新たなテクノロジーを改めて取り入れて手法そのものを根本から見直し、Verification作業の効率化を図ろうとしています。このワークショップでは、大量のデータの中から必要なSNS投稿だけを集め、偽動画を見抜く手法などが紹介されることから、筆者はその一助となる知見が得られるのではないかと渡航前から大きな期待を抱いていました。 ところが、Farrugia氏が「ディープフェイクの分析は複雑で、手作業が要求される」「大量のデータ収集と分析を同時に行うことはできない」「100%確実にディープフェイクを見破る方法は存在しない」と断言したことには、少なからず驚かされました。

実際、X(旧Twitter)、Facebook、TikTok、YouTube、Instagramといった利用者の多いSNSだけでも複数のプラットフォームが存在し、これらを横断的に分析するとなれば、現状では必ず手作業が求められます。そして最終的に偽・誤情報かどうかを判断するのも、あくまで人間個人の判断に委ねられます。これらの点を強調していたFarrugia氏から、筆者は「SNS分析から手作業を完全に排除することは不可能である」という現実を突きつけられた思いを強くしました。

能登半島地震に見るSNS偽情報の拡散実態

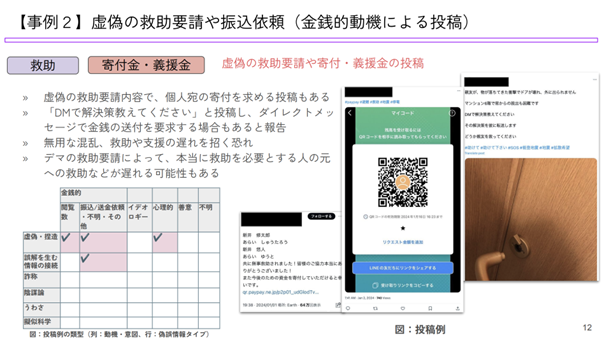

ここからは、日本国内で流布するSNS上の偽情報について、2024年の能登半島地震を例に考えてみたいと思います。前章で筆者は「最終的に偽・誤情報かどうかを判断するのは人間個人の判断に委ねられる」と述べましたが、地震発災時に業務にあたっていた筆者は、SNS情報の真偽判断に大きく悩む経験をしました。 能登半島地震に関するSNS上の偽情報については、東京大学大学院の澁谷遊野准教授らが詳細な研究を行っています。それによると、大きな特徴としては、Xの収益化導入後、閲覧数目当ての偽・誤情報が多数投稿され、複製投稿は約54パターン・計3938件確認されました。そのうち91.9%が日本語を母語としない利用者、いわゆる閲覧数目当ての「インプレゾンビ」アカウントによるものであったことも判明しています。

スペクティが取った偽情報対策の実例

では、実際に流布した偽・誤情報に対し、筆者がどのような対応をとったかを紹介できる範囲で記してみたいと思います。例えば「詳細な住所が記され、家屋が倒壊したので救助を要請する」という投稿は、住所をGoogleストリートビューで確認した結果、実在しない地点であることが判明し、比較的容易に偽情報と判断できました。 また、電子マネーでの募金を呼びかける投稿も詐欺的要素が強く、真偽の見極めは難しくありませんでした。さらに「インプレゾンビ」アカウントについても、プロフィール欄や過去投稿を確認すれば、日本とは無関係の海外在住者であることが比較的容易に判別できました。 一方で、最も厄介だったのは日本語話者による“善意”による複製投稿です。澁谷准教授も「救助要請に関する投稿など、善意で偽・誤情報が流通している場合がある」と指摘していますが、実際に筆者が顧客に配信した投稿の一つも、後に検証で善意による複製であったことがわかりました。詐欺的な意図や悪意のない情報であるがゆえに、即座に「偽」「誤」と断定するのが難しいとも言えます。

発災直後は投稿が洪水のように流れ込み、情報は錯綜します。行政機関には問い合わせが殺到し、確認も追いつきません。その中で「善意による複製投稿を正しい情報として扱ってよいのか」「そもそも複製かどうかを見抜けるのか」という問いに直面し、筆者はスペクティ単独で情報の真偽を判断することの限界を痛感しました。

偽情報は本当に脅威なのか?

次に、地震後の検証によって明らかになった点を整理してみます。能登半島地震では、偽の救助要請を投稿した男性が逮捕されていますが、一方で弁護士の楊井人文氏の調査によれば、総務省消防庁には「偽の救助要請が実際の救助活動を妨げた」とする文書は存在しませんでした。 さらに、流布した偽情報の量自体も限定的です。澁谷准教授の調査では、地震関連の全投稿(最大約70万件)の中で偽情報が占める割合はごくわずかでした。「人工地震」デマが約7000件、その他の偽情報も2000件台にとどまり、1万件以上拡散された主要投稿には偽情報は含まれていなかったのです。この点を取り上げた作家の一田和樹氏の調査でも、多く閲覧されたのは「災害に関する役立つ情報」「正確な災害情報」「偽・誤情報の抑止」に関する投稿であり、その多くは個人による発信でした。つまり、偽情報が支配的だったのではなく、有益な情報が圧倒的多数を占め、しかも個人が自発的に偽情報の抑止に取り組んでいたのが実態だったと言えるでしょう。

こうした点を踏まえると、現在日本国内では、官民一体となって偽・誤情報対策を最優先課題として掲げているようにも見受けられますが、果たしてこれは有効だと言えるでしょうか。むしろ、一田氏の指摘の通り、災害時に救助要請を行える仕組みの整備や、有益な情報を効率的に届ける方法の検討、有益な発信を行う個人の組織化など、積極的な活用策を模索する方が現実的ではないかと筆者は考えます。

(大久保 陽一)

October 15, 2025

信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!

スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。

また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/

- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)