ESGリスクとは:特にサプライチェーンの持続性について

- 気候変動・気候危機

- 防災

- BCP・危機管理

- レジリエンス

- サプライチェーン

- 自然災害

ESGリスクとは何か?

ESGリスクとは、企業が事業活動を行う上で直面する、環境(Environmental)、社会(Social)、そして統治(Governance)に関連する潜在的なリスクや機会を指します。これらは非財務情報として扱われることが多いですが、企業の業績を含む財務状況や企業価値に重大な影響を及ぼす可能性があるものです。

環境リスクとしては、気候変動による異常気象での事業中断や物理的被害、炭素税導入などによるコスト増加、排出量規制強化への対応遅れといったものが挙げられます。また、水資源の不足や原材料の調達困難といった資源枯渇、大気汚染や水質汚染、廃棄物処理問題などによる訴訟リスクやブランドイメージ毀損も環境リスクの一部です。

社会リスクには、サプライチェーンにおける児童労働や強制労働、差別やハラスメントといった人権問題があります。これらは社会からの強い非難や不買運動、訴訟に繋がりかねません。劣悪な労働条件や労働安全衛生問題、従業員の健康被害、過重労働、労働組合との紛争なども含まれます。さらに、地域社会への環境負荷や住民との対立、製品欠陥による大規模リコールや消費者からの訴訟、多様性への配慮不足による人材流出も社会リスクとして認識されています。

統治リスクは、贈収賄、汚職、情報漏洩、脱税、カルテルといった不正行為や法令違反による罰金や事業停止が代表的です。財務情報や非財務情報の不適切な開示、グリーンウォッシュ(環境配慮を装う行為)などによる投資家や消費者からの信頼失墜も該当します。取締役会の機能不全、情報開示の不透明性、サイバーセキュリティ問題もガバナンスリスクの重要な側面です。

これらのリスクが顕在化すると、企業のレピュテーション(評判)毀損、ブランド価値の低下、顧客離れ、資金調達コストの増加、株価下落、訴訟リスク、規制当局からの罰則など、様々な形で企業の財務的損失や競争力低下に直結する可能性があります。

なぜ今、ESGリスクが注目されているのか?

ESGリスクが近年急速に注目されるようになった背景には、いくつかの複合的な要因があります。

最も大きな要因の一つは、投資家の意識変革とESG投資の拡大です。短期的な利益追求がグローバルな金融危機を引き起こした反省から、企業の長期的な持続可能性を重視する投資が求められるようになりました。気候変動や人権問題といった社会課題の深刻化を受け、投資家は企業の財務情報だけでなく、ESGの要素を考慮に入れた「ESG投資」を拡大しています。ESG評価が高い企業は、環境・社会・ガバナンス面で優れたリスク管理能力を持つとみなされ、長期的な成長が期待できる優良企業として評価されるのです。投資家は、ESGに配慮しない企業は潜在的なリスクを抱えていると見なし、投資先から除外したり、株主として企業に改善を求めたりする動きが活発になっています。特に機関投資家は、受託者責任の観点からもESG要素の考慮が義務付けられる傾向にあります。これらは規制強化や情報開示の義務化という形で、強制力を伴う傾向にあります。

また、社会の意識向上とステークホルダーからの圧力も無視できません。SDGs(持続可能な開発目標)の採択など、環境問題や社会問題に対する世界的な関心が高まっています。消費者、従業員、NPO、地域社会といった多様なステークホルダーが、企業に対して環境負荷の低減、人権尊重、公正な労働慣行、倫理的な経営などを強く求めるようになりました。社会的責任を果たさない企業は、不買運動や不採用につながるなど、事業継続に影響を及ぼす可能性があります。特に、Z世代などの若い世代は、企業の社会貢献性や倫理観を重視する傾向があり、採用活動においてもESGへの取り組みが重要視されています。

これらの要因が絡み合い、ESGリスクは単なる「守り」のために意識するだけでなく、企業の持続的な成長や競争優位性を確立するための「攻め」の要素としても認識されるようになり、注目度が飛躍的に高まっているのです。

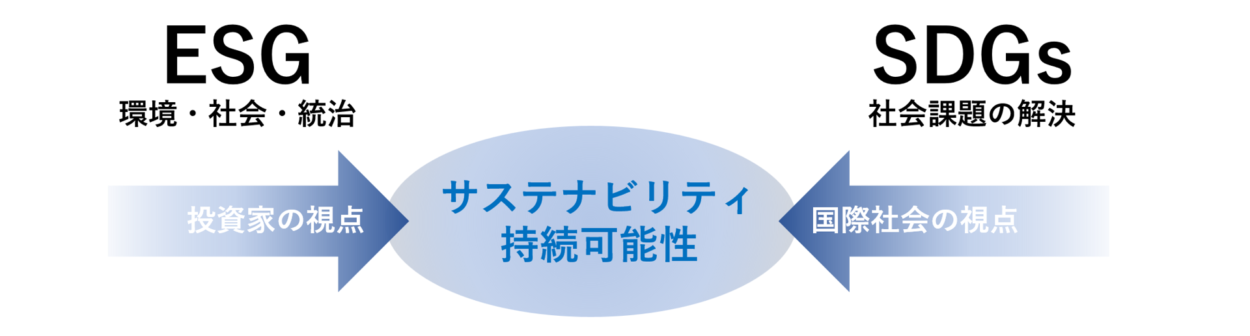

SDGsとのちがいは?

日本ではSDGsという言葉が定着して久しいですが、ESGとSDGsの違いを整理しておきましょう。SDGsとは、「持続可能な開発目標」のことで、2015年に国連が掲げた、世界中の人々が2030年までに達成すべき「共通の目標」です。貧困や飢餓、教育、気候変動など、地球が抱える17の大きな課題を解決し、「誰一人取り残さない」より良い未来を作ることを目指しています。これは国や企業、そして私たち一人ひとりが協力して取り組むべき、いわば地球全体の「未来の設計図」のようなものです。

ESGとの共通点は「持続可能性(サステナビリティ)」に関係するという点です。SDGsはもともと途上国開発援助の文脈から出てきた言葉であり、国際社会の視点から社会課題を解決し、サステナビリティを追い求めるものです。ESGは投資家の視点から、環境・社会・統治という要素から企業、そして地球のサステナビリティを追求するものです。一時期、SDGsという言葉が流行っているのは日本だけ、というような

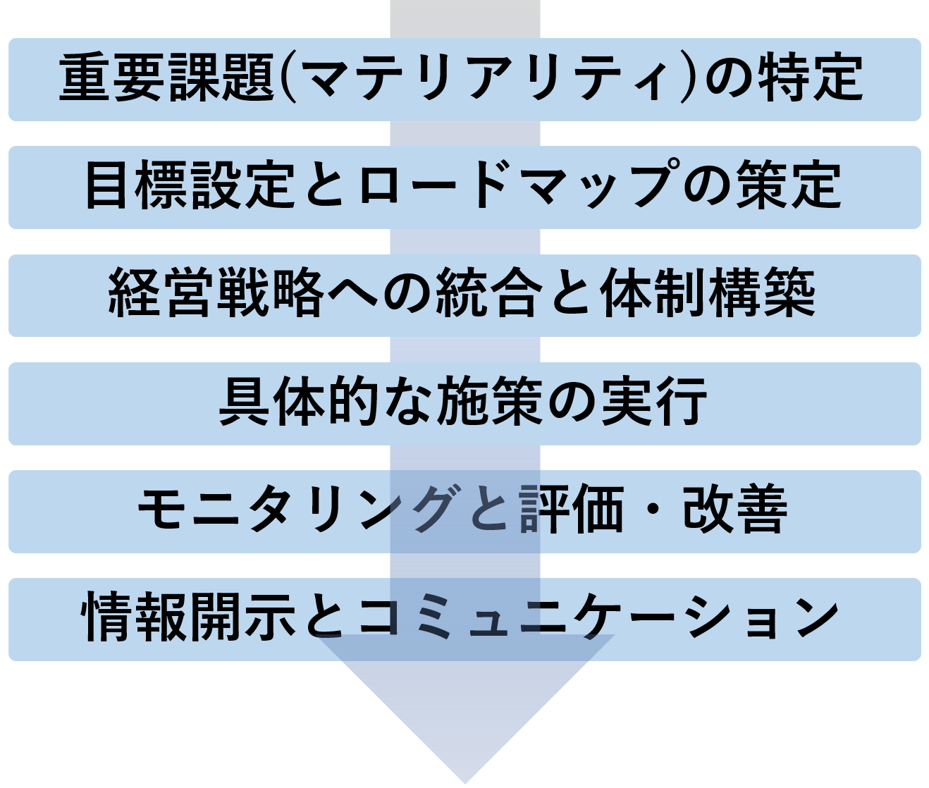

企業はどのように対応すればよいか?

企業がESG(環境・社会・ガバナンス)リスクに効果的に対応し、持続可能な成長を遂げるには、一連のステップを踏む必要があります。まず、自社の事業と最も関連性の高い重要課題(マテリアリティ)を特定します。これは、ステークホルダーとの対話を通じて、企業価値に大きな影響を与える潜在的なリスクを見極めるプロセスです。次に、特定した重要課題に対して具体的で測定可能な目標を設定し、それらを達成するための詳細な戦略とロードマップを策定します。例えば、CO2排出量の削減目標や人権デューデリジェンスの導入計画などがこれに該当します。

これらの取り組みを経営戦略へと統合し、推進体制を構築することも重要です。取締役会が最終的な責任を負い、経営層が明確なリーダーシップを発揮することで、ESG推進のための専門部署を設置したり、全社的な教育・研修を実施したりすることで、組織全体にESGを意識する文化を根付かせる必要があります。

目標が明確になったら具体的な施策を実行に移しますが、これには環境負荷の低減、人権の尊重、ガバナンスの強化など、多岐にわたる活動が含まれます。施策の実行と並行して、その進捗状況を定期的にモニタリングし、客観的に評価することが欠かせません。この評価結果に基づいて、戦略や施策を適宜見直し、継続的な改善サイクルを回していくことで、取り組みの有効性を高めます。

最後に、ESG活動の設定目標や成果、そしてリスク管理の状況などを積極的に情報開示し、ステークホルダーとのコミュニケーションを深めることで透明性を確保し、投資家や顧客、従業員からの信頼を築き上げることにつなげます。こうした活動によって、企業はESGへの対応力を高め、長期的な成長へと繋げていくことが可能になります。

サプライチェーンにおけるESGリスク対応

そうしたESG リスク対応において、サプライチェーン全体でのリスク顕在化が進んでいることから、「サプライチェーンの持続性」の重要度が増しています。グローバル化が進む中で、企業のサプライチェーンは複雑化しており、自社だけでなく取引先のESGリスクが自社の事業リスクとなるケースが増えています。例えば、サプライヤーにおける児童労働が発覚した場合、自社のブランドイメージに甚大な影響を与える可能性があります。また、地球温暖化による異常気象の頻発は、企業の工場やインフラに直接的な物理的被害をもたらし、サプライチェーンの寸断や生産活動の停止を招く現実的なリスクとなっています。特にサプライチェーンに焦点を当てた、ESGリスクへの具体的な対応策は以下の通りになります。

①サプライチェーンの可視化とマッピング

自社のサプライチェーンがどこまで広がっているのか、どのようなサプライヤーが存在するのかを把握することが第一歩です。ティア1と呼ばれる一次サプライヤーだけでなく、より深い層にあるサプライヤーまで可能な限り可視化し、潜在的なリスクの所在を把握します。特に人権リスクが高いとされる地域(紛争鉱物地域や児童労働が問題となっているエリアなど)や、環境負荷が大きい産業(資源採掘や重工業など)のサプライヤーを認識し、重点的に監視することが大切です。

②サプライヤー行動規範の策定と共有

自社のESGに関する方針や期待を明確にした「サプライヤー行動規範」を策定し、すべてのサプライヤーと共有します。この規範には、人権尊重(児童労働・強制労働の禁止、適切な賃金・労働時間、差別撤廃)、環境保護(温室効果ガス排出削減、廃棄物管理、水資源の効率利用)、倫理的行動(贈収賄防止、公正な競争)などの項目を含めることになります。契約書にこれらの規範への遵守義務を明記し、法的拘束力を持たせることも重要です。

③ESGデューデリジェンスの実施

ESGデューデリジェンスとは、サプライヤーのESGリスクについて評価し、リスクを防止・軽減するためのプロセスです。まず、サプライヤーの所在地や業種、取引規模に基づきリスク評価を行い、リスクが高いと判断されるサプライヤーについて詳細な評価を実施します。特に重要なサプライヤーに対しては第三者監査や現地訪問を行い、労働環境や環境管理体制などを直接確認します。デューデリジェンスは一度で終わりではなく、継続的なモニタリングを通じてリスクの変化や改善状況を追跡することが重要です。

④能力開発と協力

サプライヤーの中には、ESGに関する知識や対応するためのリソースが不足している場合が往々にしてあります。そのため、単に基準を決めて押し付けるだけでなく、サプライヤーがESGリスクをマネジメントするための能力開発を支援することも欠かせません。研修プログラムの提供、ベストプラクティスの共有、技術支援など、サプライヤーとの協力関係を築くことで、サプライチェーン全体のレジリエンスを高めることができます。

⑤透明性とトレーサビリティの確保

サプライチェーンにおける製品や原材料の経路を明確にし、トレーサビリティを確保することで、問題が発生した際の特定と対応を迅速に行うことができます。ブロックチェーンなどの技術を活用して、サプライチェーンの透明性を高める取り組みも進められています。

⑥是正措置と苦情処理メカニズム

人権侵害や環境汚染などの問題が発覚した場合、速やかに是正措置を講じる体制を確立します。サプライチェーン上の労働者や地域住民が、企業による負の影響について懸念を表明できるような、実効性のある苦情処理メカニズムを構築する必要があります。

サプライチェーンにおけるESGリスク管理は、企業の持続可能性と競争力を左右する重要な要素です。規制強化や投資家の要求、そして消費者の意識の高まりは、企業に対してサプライチェーン全体での責任ある行動をますます強く求めています。これに戦略的に対応することで、企業はリスクを低減し、同時に持続可能な価値創造を追い求めることができるようになります。

(根来 諭)

September 17, 2025

信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!

スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。

また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/

- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)