世界は早期警戒システムを必要としている

- 気候変動・気候危機

- 防災

- テクノロジー

- BCP・危機管理

- ビッグデータ

- レジリエンス

- サプライチェーン

- 自然災害

人命を守る仕組み

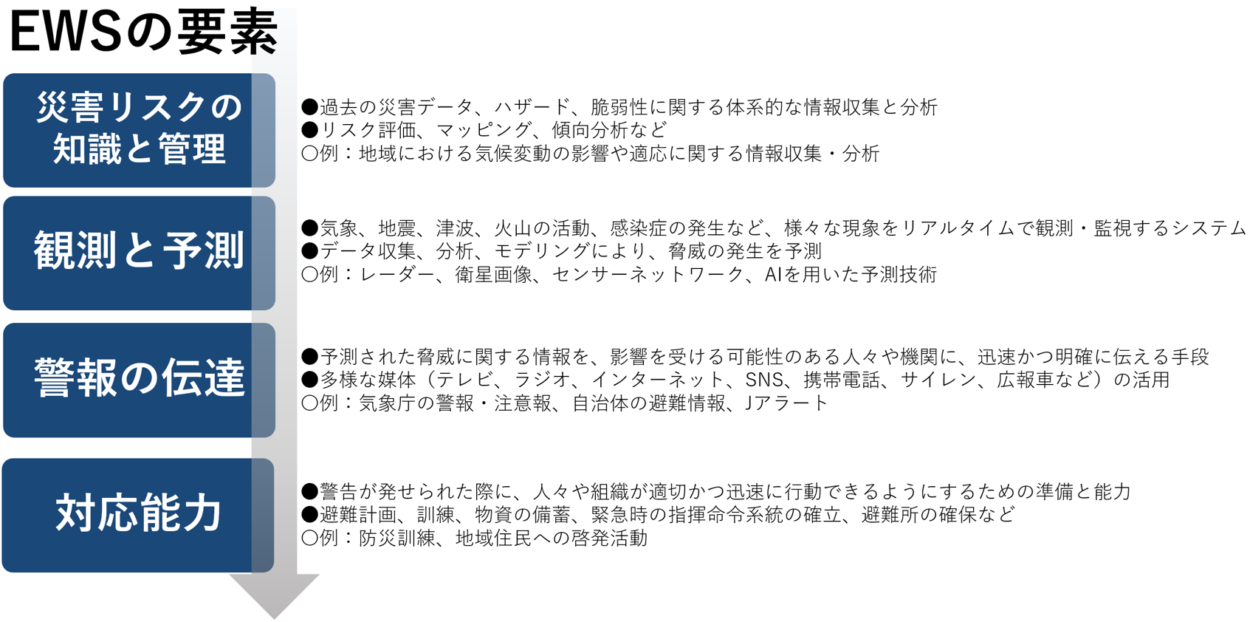

早期警戒システム(Early Warning Systems: EWS)とは、災害発生のリスクを予測し、影響を受ける可能性のある人々に迅速かつ効果的に伝達することを目的とした仕組みのことを指します。単に災害発生や気象現象を予測するだけでなく、それを具体的な行動に結びつけ、被害を最小限に抑えるための情報伝達と対応までを包括する概念です。例えば、気象機関によるデータの収集と分析、予測モデルの活用、そしてこれらの情報を人々に伝えるための通信インフラや適切な伝達方法(SMS、ラジオ、テレビ、ソーシャルメディア、サイレン)が含まれます。さらに、情報を受け取った側の意識や知識(避難経路や身を守るためのノウハウ)もシステムを構成する大切な要素です。重要なことは、それぞれの要素が相互にうまく調和し、結果として人命や資産が守られることにあります。

世界の早期警戒システム

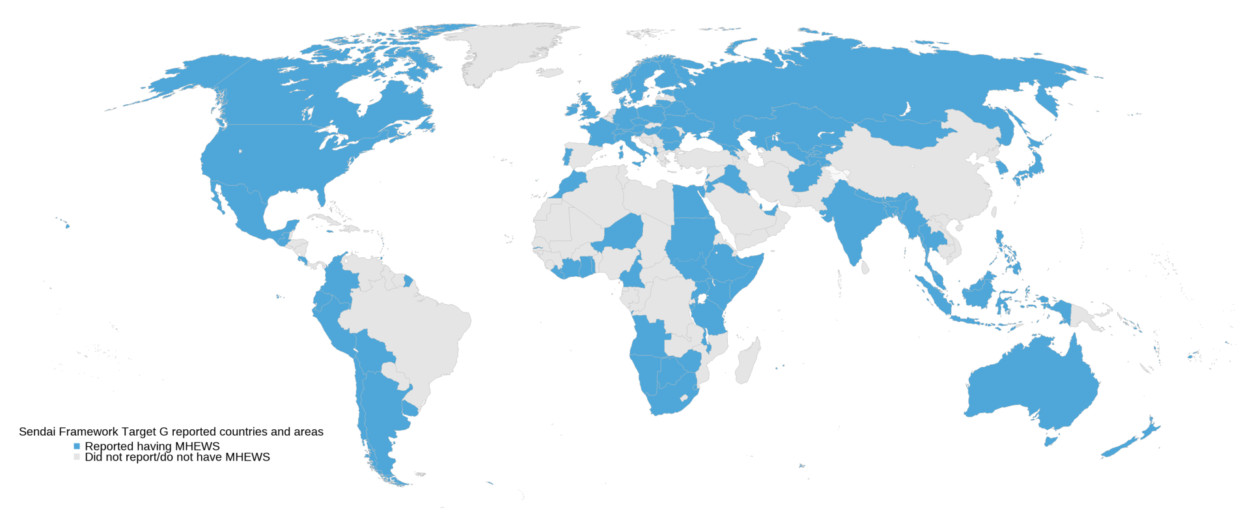

現在、気候変動の影響もあり、毎年各地で莫大な損失が自然災害によってもたらされており、被害額も増加傾向にあります。特に貧しい国々が大きな影響を受けており、LDC(後発開発途上国)、LLDC(内陸開発途上国)、SIDS(小島嶼開発途上国)が災害による死亡者の大部分を占めています。LDCの死亡率は世界平均の2.5倍、LLDCでは2.9倍に達しているという統計があります。こうした状況の中、国連事務総長アントニオ・グテーレス氏は「全ての人に早期警報を」とのビジョンのもと、全世界を早期警戒システムでカバーすることを目指す「Early Warnings for All (EW4All)」イニシアティブを立ち上げました。しかし取り組みはまだその途上にあり、現在、世界で早期警戒システムを持つ国の割合は50%に過ぎず、さらにそのシステムを準備・対応計画に結びつける法整備がされている国はさらに少ない状況です。

上記の地図は早期警戒システムの存在を報告している国と地域を示すもので、青色は「導入している」、灰色は「導入していない」国と地域となりますが、「導入している」と報告しているのはおよそ半分に過ぎません。しかし、例えばスペクティが事業を展開しているフィリピンは「導入している」と報告しているものの、その災害の観測・予測能力や情報の伝達方法はまだまだ改善が必要であるというのが、現場を見ての率直な感想です。また、日本の早期警戒システムは世界でもトップクラスの水準にあると言えますが、それでも災害による死者をゼロにすることはできておらず、今後進化させていくことが必要なのは明白です。

今後我々が取り組むべきこと

早期警戒システムへの投資効果は非常に高いと言われます。UNDRR/WMOの発行したレポート「Global Status of Multi-Hazard Early Warning Systems: 2024」よると、早期警戒システムが整備された国々では、災害による死亡率が約6倍低く、影響を受ける人数も約3〜4倍少ないという統計が示されています。また、国連の各種報告では、EWSに1ドル投資することで、最大で31ドルの便益が期待できると言われています。我々は国際的に協調して、早期警戒システムの開発と導入を推し進めていくべきでしょう。そのためには下記の要素が重要です。

①インフラ整備

EWSの基盤は、災害情報を正確かつ迅速に捉えるための信頼性の高い観測体制と通信ネットワークにあります。気象レーダー、地震計、水位計、津波観測ブイなどを高密度で配置し、リアルタイムで正確なデータを収集できる体制を構築することが重要です。また、収集された膨大なデータを迅速かつ確実に伝達するため、光ファイバー網の整備はもちろん、災害時にも機能する衛星通信や多重化された無線通信システム、さらに電力供給が途絶えても稼働できる非常用電源の確保が必要です。

②技術革新

インフラから得られるデータを最大限に活用し、より高精度で迅速な早期警戒を実現するためには、継続的な技術革新が不可欠です。気象予報、地震予測、津波シミュレーションなど、様々な災害現象を高精度で予測するためのモデル開発が進められています。AI(人工知能)や機械学習の導入により、複雑なデータパターンを分析し、これまで見逃されていた前兆現象を検知する能力が向上することが期待されます。さらに、膨大な観測データや社会データを統合的に解析し、災害リスクを多角的に評価するビッグデータ解析技術も重要です。これにより、特定の地域における複合的なリスクを特定し、より的確なアラートを発令することが可能になります。

③コミュニティレベルでの能力構築

どんなに優れた仕組みを構築しても、地域住民が伝達された情報を理解し、適切に行動できなければ意味がありません。そのため、コミュニティレベルでの能力構築は早期警戒システムの実効性を高める上で極めて重要です。情報の意味を理解し、適切な避難行動をとるための防災教育を継続的に実施し、ハザードマップの活用方法、避難経路の確認、避難場所の周知、防災訓練の実施などを通じて、住民一人ひとりの防災意識を高める必要があります。

スペクティの取組み

スペクティはJICAのサポートを受けてフィリピンにおいてSpectee Proの立ち上げを行っています。また、環境省のEWS(早期警戒システム)協議会の活動ではタイ・ベトナムでフィージビリティスタディを行い、今年は経済産業省の事業でベトナムにおける気候変動適応に資する早期警戒システム導入のマスタープラン策定に取り組みます。これらは全て、早期警戒システムを各国に導入、または既存のシステムを進化させていく動きです。上述しましたが、優れた早期警戒システムには災害情報を正確かつ迅速に捉えるための信頼性の高い観測体制が必要で、そのためには計測機器やレーダーなどハードウェアへの多大な投資が必要となります。スペクティは主要な情報ソースとしてソーシャルメディアを活用しており、そうしたハードウェア投資を行わずにコストを抑えてシステムを導入することが可能となることから、世界中に導入していくことができると考えています。

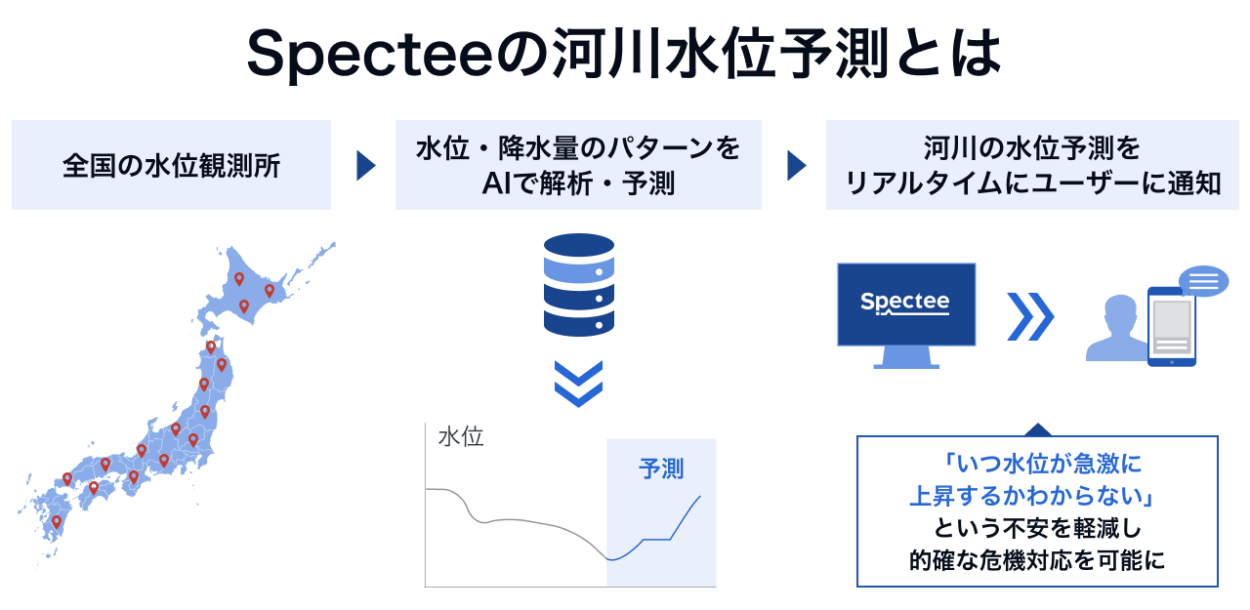

さらに、将来的にはそうしたハードウェア投資と組み合わせて、予測機能を含めて進化させていくことを考えています。スペクティは現在AIモデルによる水位の予測技術を鋭意開発し、日本においては社会実装の段階に入っておりますが、ベトナムの事業では水位計の配備と組み合わせて河川の水位予測を行い、適切なタイミングで避難指示を含む必要な対応をとれる体制を築くことを目指しています。

(根来 諭)

September 03, 2025

信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!

スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。

また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/

- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)